マイコプラズマ病は、消耗性疾患で、慢性的な呼吸器症や関節炎等によって、養鶏業界に多大な経済的被害をもたらす疾病の1つです。マイコプラズマは消毒薬、熱により比較的容易に不活化されるものの、生体内では耐性化等が起こるため、薬剤のみでの清浄化は非常に困難だと言われています。

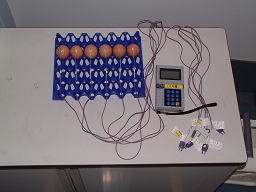

種卵の加温処理は、介卵感染したマイコプラズマを約46℃の温度で殺滅する技術で、種卵に理論通りの温度負荷がかけられれば、かなりの効果が期待できます。しかし、実際にこの技術を応用する場合、病原体と胚の死滅温度が近いことから、ふ化率を下げずに卵内温度を殺滅効果が期待できる温度にすることが非常に難しくなっています。また、孵卵器内の温度分布が不均一であることが、その困難さに拍車をかけています。

Yoderの実験によれば、マイコプラズマを不活化するには45.8℃の加温処理が必要ですが、卵内温度が47℃付近になると、一気にふ化率が低下するとされています。

そこで、岡崎牧場では試行錯誤を繰り返した結果、8,000個程度収容の孵卵器において卵内温度誤差の縮小を図り、ふ化率を改善することができました。昭和フランキ製では、最高設定温度を46.5℃とし、段階的に温度負荷を掛けていきます。実際の卵内温度は45.8℃~46.3℃の範囲で、ふ化率の低下を最小限に抑えています。